Trending

Bupati Bandung Sampaikan Kabar Gembira: SE Mendikdasmen Terbit, Honor Guru P3K PW Bisa Dibayar Lewat Dana BOSP

Penghasilan Tetap 3 Bulan Tak Cair, Ratusan Perangkat Desa Geruduk Kantor Bank Jatim Cabang Tulungagung

Transfer Dana Pusat Menyusut, Pemkab Bondowoso Blak-blakan Soal Keuangan di Hadapan Mahasiswa

BGN Hentikan Sementara 27 Dapur SPPG MBG di Sampang, Ini Daftarnya

11 Maret 2026 19:53

Loker Malang Raya! Dicari Ahli Gizi, Gaji Rp5 Juta Plus Fasilitas Mess Lengkap

1 Maret 2026 14:04

Dinkes Kabupaten Malang Resmi Umumkan Pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas, Simak Persyaratannya!

21 Februari 2026 15:10

Lowongan Dosen Tetap Universitas Negeri Malang 2026, Cek Syarat dan Cara Daftarnya!

16 Februari 2026 20:13

BPJS Kesehatan Buka Lowongan Pegawai Administrasi, Simak Syarat dan Cara Daftarnya

Berita Terkini

14 Maret 2026 22:45

Kolaborasi InTi Labuhanbatu dan Budi Agung Kunjungi Panti Lansia dan Bukber di Panti Asuhan

14 Maret 2026 22:35

DPD PPNI Santuni Anak Yatim di HUT PPNI ke 52

14 Maret 2026 22:25

Siasat Gerobak Lipat di Sela Barisan Tawaf

14 Maret 2026 22:04

Helat Ramadan Happy, Cara Golkar Kediri Hadirkan Senyuman di Bulan Suci

14 Maret 2026 21:57

Arus Mudik 2026, Penumpang di Bandara Juanda Naik 13,7 Persen di Hari Pertama Posko

14 Maret 2026 21:42

Bupati Subandi Bukber dengan Masyarakat; Kiai Zainal: Orang Baik Perlu Ada Orang Jelek untuk Uji Coba

14 Maret 2026 21:33

ASDP Surabaya Pastikan Kesiapan Armada dan Kru Jelang Angkutan Lebaran 2026

14 Maret 2026 21:31

FAO Akui Pisang Mas Kirana Lumajang Salah Satu Varietas dengan Cita Rasa Terbaik di Dunia

14 Maret 2026 21:20

Semarak Ramadhan, PKS Tampil Beda Ajak Awak Media Diskusi

14 Maret 2026 21:15

Ngabubucin, Cara Baru Ngabuburit ala Ciputra Film Festival di Mall Surabaya

14 Maret 2026 21:05

Merakyat! Bupati Gatut Sunu Undang Warga Tulungagung Tanpa Terkecuali Open House di Rumah Pribadinya Saat Lebaran

14 Maret 2026 20:45

LSM LASKAR Soroti Mandeknya Izin Program MBG di Blitar, Hanya 22 dari 169 SPPG Kantongi SLHS

14 Maret 2026 20:41

SPPG Mahira Taman Pemalang Gelar Buka Bersama dan Bagikan Parsel untuk Relawan

14 Maret 2026 20:24

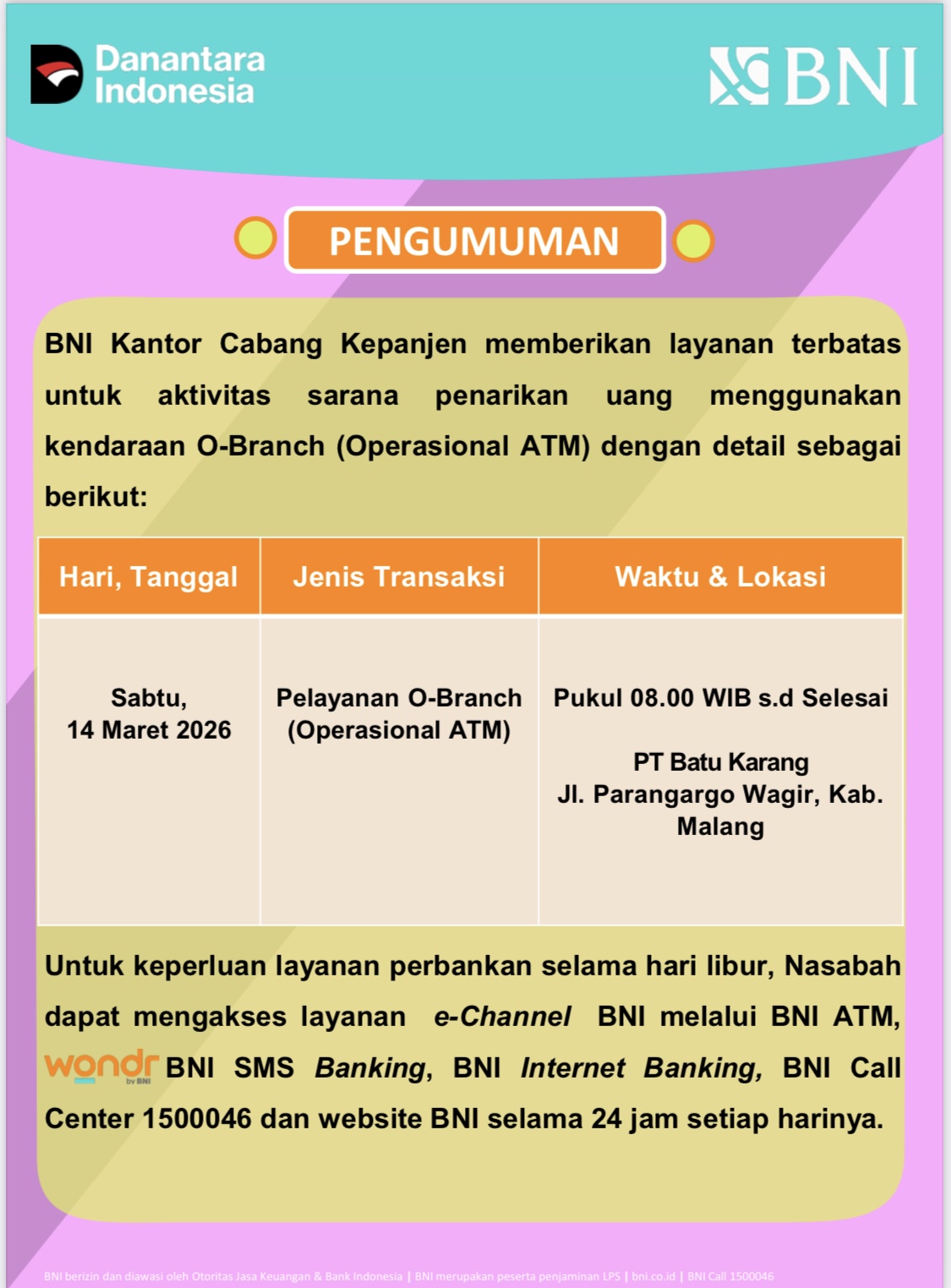

BNI Lamongan Salurkan 100 Paket Sembako untuk Warga Terdampak Banjir di Kalitengah

14 Maret 2026 20:08

Gubernur Khofifah Khotmil Al Quran Bereng Perangkat Daerah dan Komunitas Disabilitas Tuli Mengaji

14 Maret 2026 19:51

OASE Hadirkan Kebahagiaan, Gus Qowim dan Ning Faiq Dampingi 43 Anak Yatim Belanja Kebutuhan Idulfitri

14 Maret 2026 19:48

PKB Trenggalek Ingin Kembalikan Kemenangan pada Pemilu Legislatif dan Pilkada 2029

14 Maret 2026 19:44

Akses Tol Paiton-Situbondo Dioperasikan Secara Fungsional, Ini Kata HM Nasim Khan

14 Maret 2026 19:43

Wamen LH Pantau Persiapan Mudik Minim Sampah di Stasiun Kota Tegal

14 Maret 2026 19:40

Wujud Kepedulian di Penghujung Ramadan: SPPG Mulyorejo Tuban Bagikan Ratusan Takjil dan Bingkisan Lebaran

14 Maret 2026 19:30

Pemprov Sulsel Optimalisasi Masjid Jadi Rest Area Mudik di 8 Titik Strategis

14 Maret 2026 19:04

Masjid An Nawiah Apresiasi Remaja: Adab dan Disiplin Lebih Utama dari Retorika

14 Maret 2026 18:59

Berkah Ramadan, SFC Gelar Baksos di Masjid Cheng Hoo

14 Maret 2026 18:17

Tak Tergerus Zaman! PKK RT 06 De Cassablanca Residence Malang Tetap Aktif Gelar Posyandu dan Bakti Sosial

Ketik Sosok

13 Maret 2026 20:46

Kenalan dengan Pemuda Inspiratif Surabaya Ahmad Bachtiar Wiranu, ya Ustaz ya Pengusaha ya Mahasiswa

13 Maret 2026 19:48

Dari Pengusaha Muda ke Legislatif, Jejak Politik Djoko Prihatin di DPRD Kota Malang

11 Maret 2026 15:06

Kisah Candra Hermawan, Rider Lumajang yang Menembus Panggung Balap Asia

10 Maret 2026 15:04

I Made Riandiana Ceritakan Toleransi Warga Malang yang Membuatnya Mantap Mengabdi

7 Maret 2026 13:32

MULTITALENTA! Inspirasi dari Alfin Syawaluddin, Mahasiswa Unesa Juara Esai Nasional Hingga Silat Internasional

Baca Sejenak

14 Maret 2026 22:45

Kolaborasi InTi Labuhanbatu dan Budi Agung Kunjungi Panti Lansia dan Bukber di Panti Asuhan

Jurnalis: Joko Gunawan

Editor: Admin

Transparan

28 November 2025 18:38

Menelusuri Jejak Alun-Alun Malang: Mulai dari Madyopuro hingga Kepanjen

28 November 2025 08:00

Rayakan Hari Jadi ke-1265 Kabupaten Malang, Yuk Staycation di 3 Hotel Ini

28 November 2025 07:30

Hari Jadi ke-1265 Kabupaten Malang, Siapa Saja Bupati Sebelum Sanusi? Ini Daftar Lengkapnya

28 November 2025 07:00

Prasasti Turryan, Bukti Pembangunan Mega Infrastruktur Pertama di Kabupaten Malang

Hashtag Populer

-

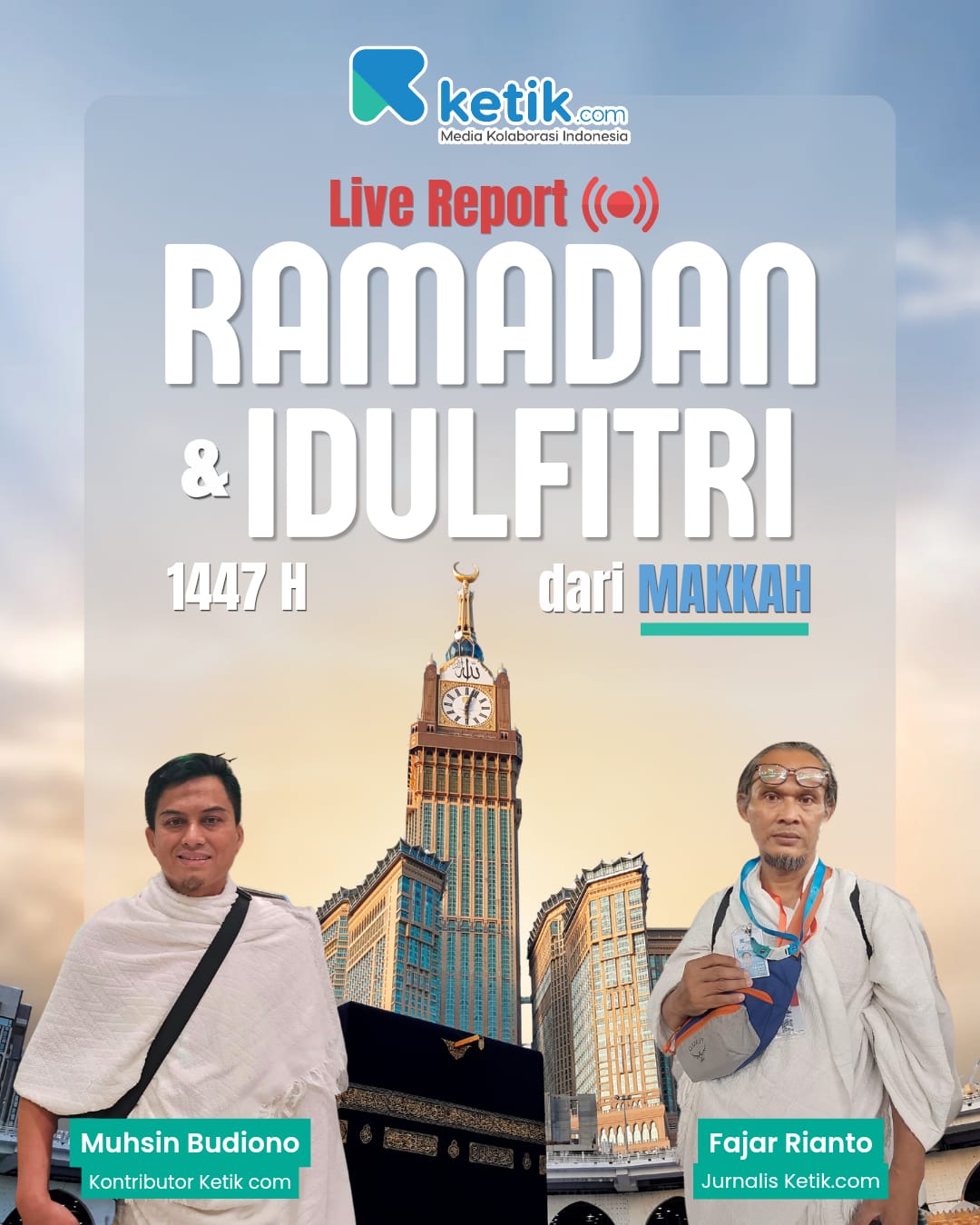

ramadan

694 berita -

Nuzulul Qur’an

35 berita -

Ramadandimakkah

9 berita -

Lebarandimakkah

9 berita -

Kampus Perjuangan

7 berita

Lifestyle

14 Maret 2026 07:00

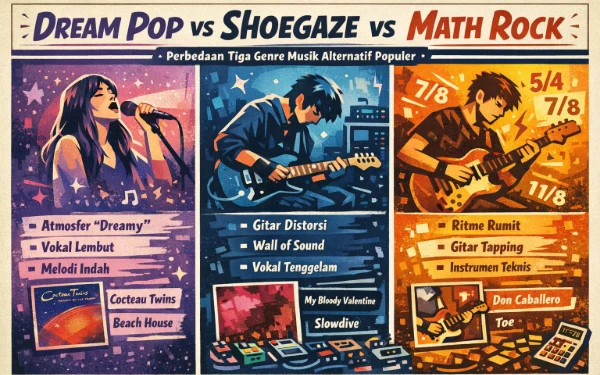

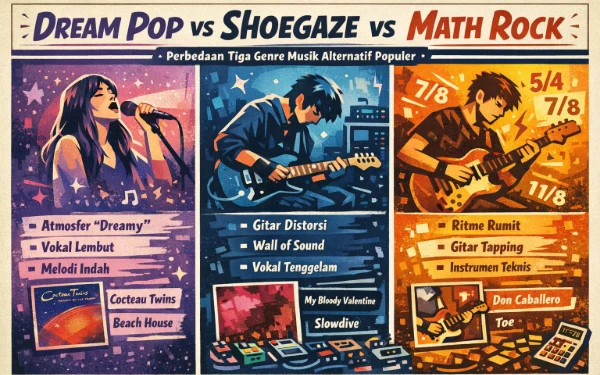

Genre Musik yang Orang Jarang Tahu! Ada Pop dan Rock yang Bikin Lebih “Melayang”

13 Maret 2026 16:30

Duel Sengit Dua Ibu Rumah Tangga di Grand Final MasterChef Indonesia, Siapa yang Bakal Angkat Trofi?

13 Maret 2026 11:55

Tren Wellness Jelang Lebaran, Hasanah Massage Hadirkan Paket 'Perfect Recovery' Agar Badan Tak Remuk

13 Maret 2026 11:20

Film Lebaran 2026! Keakraban Pemain Warnai Proses Syuting "Senin Harga Naik"

13 Maret 2026 06:20

Dari Teror Denah Rumah Misterius Hingga Teka-Teki Pelukis Berdarah Dingin, Ini 5 Novel Wajib Baca Buat Pecinta Teka-Teki

Lifestyle

14 Maret 2026 07:00

Genre Musik yang Orang Jarang Tahu! Ada Pop dan Rock yang Bikin Lebih “Melayang”

13 Maret 2026 16:30

Duel Sengit Dua Ibu Rumah Tangga di Grand Final MasterChef Indonesia, Siapa yang Bakal Angkat Trofi?

13 Maret 2026 11:55

Tren Wellness Jelang Lebaran, Hasanah Massage Hadirkan Paket 'Perfect Recovery' Agar Badan Tak Remuk

13 Maret 2026 11:20

Film Lebaran 2026! Keakraban Pemain Warnai Proses Syuting "Senin Harga Naik"

13 Maret 2026 06:20

Dari Teror Denah Rumah Misterius Hingga Teka-Teki Pelukis Berdarah Dingin, Ini 5 Novel Wajib Baca Buat Pecinta Teka-Teki

13 Maret 2026 03:11

Bawa Tisu! "Senin Harga Naik" Siap Bawa Penonton Menangis Sesenggukan Ingat Sang Ibu di Rumah

Wisata & Kuliner

14 Maret 2026 15:22

Cotaslice Jadi Favorit Anak Muda di Kota Malang, Pizza Lezat Harga Ramah Kantong

14 Maret 2026 10:13

THE 1O1 Malang OJ Tawarkan Konsep Smart Stylish Experience dengan Beragam Paket Kamar dan Fasilitas

14 Maret 2026 09:39

Tuwuh Hotel Hadir dengan Konsep Heritage Modern di Kawasan Kayutangan Malang