KETIK, JAKARTA – Dua dekade setelah dirilis, Pulse (2001) karya Kiyoshi Kurosawa terus dipuji sebagai salah satu film horor Jepang paling visioner.

Bukan karena hantu-hantunya, melainkan karena cara film ini membaca masa depan: dunia yang semakin terhubung secara digital, namun semakin jauh secara sosial dan emosional.

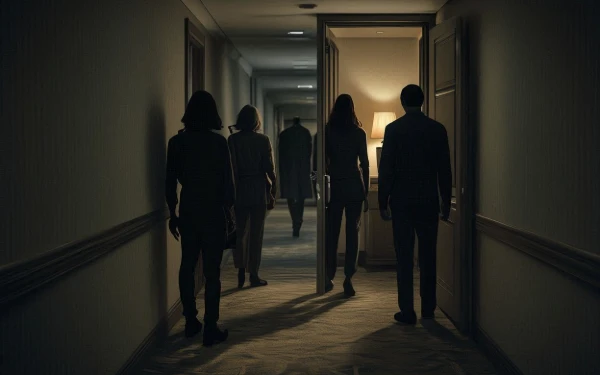

Di tengah dominasi horor berbasis jumpscare, Pulse tampil berbeda. Kurosawa menghadirkan teror yang sunyi, dingin dan menekan, melalui kota Tokyo yang perlahan ditinggalkan penghuninya.

Manusia tidak mati karena monster, melainkan karena kesepian yang menular lewat jaringan internet.

Pulse berfokus pada dua kelompok karakter yang menyaksikan keanehan terjadi di sekitar mereka: orang-orang yang tiba-tiba murung, menjauh dari dunia, lalu menghilang meninggalkan ‘noda hitam’ di dinding.

Fenomena itu kemudian dikaitkan dengan kemunculan hantu yang muncul melalui layar komputer dan jaringan internet, lalu ‘bayangan hitam’ yang muncul pada tempat-tempat tertentu, yang ternyata bukan sekadar menakut-nakuti, tetapi untuk menularkan putus asa yang mereka rasakan setelah kematian.

“Kematian adalah kesepian yang abadi,” kata salah satu karakter dalam film. Kalimat itu yang kemudian akan menjadi kunci untuk memahami apa yang sebenarnya Kurosawa ingin sampaikan.

Dalam perspektif sosiologi, film ini dapat dikaji melalui teori klasik ‘anomie’ dari Emile Durkheim.

Anomie menggambarkan kondisi ketika norma sosial melemah dan individu kehilangan arah, tujuan, serta rasa keterhubungan dengan masyarakat.

Dalam film Pulse, teknologi yang seharusnya menghubungkan manusia, justru kebalikannya; ia menciptakan ruang isolasi baru, ruang-ruang virtual dimana individu terjebak dalam kesendirian ekstrem.

‘Hantu’ dalam Pulse bukan digambarkan sebagai sosok jahat yang menyerang, melainkan sebagai bayangan dari jiwa-jiwa yang rapuh setelah kehilangan keterhubungan dengan dunia.

Mereka hadir sebagai sisa kesadaran yang tidak lagi memiliki tempat, mencerminkan keadaan manusia ketika ikatan sosial melemah dan rasa makna bersama perlahan hilang.

Fenomena ruang bertanda selotip merah dalam film (tempat di mana hantu ‘dikurung’) dapat dibaca sebagai simbol perlawanan manusia terhadap anomie.

Manusia berusaha menaruh batas, aturan, dan struktur untuk mengendalikan kekacauan. Namun seperti yang ditunjukkan film ini, struktur itu gagal, karena anomie sudah menyebar terlalu jauh.

Selotip merah hanya jadi pengingat, bahwa masyarakat modern menciptakan aturan untuk menahan keterpurukan, tetapi teknologi membuat batas itu rapuh.

Walau dirilis pada 2001, Pulse terasa lebih relevan pada era media sosial dan komunikasi digital hari ini. Kurosawa menggambarkan bagaimana dunia yang terlalu terhubung justru membuat manusia terputus dari dirinya sendiri dan satu sama lain.

Dalam perspektif Durkheim, film ini adalah narasi tentang masyarakat yang runtuh bukan oleh malapetaka dari luar, melainkan oleh anomie yang membusuk dari dalam.

Pulse bukan sekadar horor hantu pada umumnya, tetapi horor yang lebih dekat sekaligus mengerikan: horor sosial. Terornya muncul dari kenyataan yang familiar, bahwa teknologi mendekatkan kita pada dunia, namun menjauhkan kita dari satu sama lain.

Jadi, apakah sobat Ketikers tertarik untuk merasakan teror sosial yang disuguhkan dalam Pulse?